Der Stummfilm ist mit dem Tonfilm kaum zu vergleichen. Der Wechsel vom einen zum anderen Medium wiegt schwerer als die Umstellung von Schwarzweiß auf Farbe oder von der analogen auf die digitale Produktion. Nichts davon ist zu unterschätzen. Aber die zuletzt genannten Veränderungen betreffen nur die Bildgebung. Die Hinzufügung der gesprochenen Sprache, die weitgehende Ersetzung der musikalischen Tonspur durch das Wort stellt eine wirkliche Revolution dar, ein Komplettumbau der medialen Zusammensetzung des Gesamtkunstwerks Film.

Stummfilme sind künstlich. Hochkünstlich. Man sieht Leute ausführlich sprechen, ohne ihre Stimme zu hören. Um sich dennoch verständlich zu machen, gestikulieren sie in übertriebener Weise – wie im Theater, jedoch aus anderen Gründen. Im Theater werden die Schauspieler*innen schlecht gesehen. Deswegen müssen sie übertreiben. In den großräumigen antiken Amphitheatern behalf man sich mit Maske und Kothurn, die die Figur optisch und akustisch vergrößerten, ihre Stimme verstärkten, die Mimik vergröbernd fixierten, dafür aber erkennbar machen. Diese Artifizialität des theatralen Ausdrucks ist nie ganz von der Bühne verschwunden. Theater ist nicht natürlich, die vierte Wand war immer eine Fiktion der Klassizisten. Dass man nicht zu seinem Gegenüber, sondern zu einer Menschenmasse spricht, mochte womöglich in der Komposition der Handlung, niemals aber im Benehmen der Schauspieler/innen auf der Bühne vergessen werden. Dennoch bleibt das Theaterspiel „natürlich“ in dem Sinne, das es der Körper der darstellenden Person ist, von dem alles, was man als Zuschauer empfängt, in simultaner Verschränkung ausgeht: Gestik, Mimik, Rede und Bewegung sind Aspekte eines und desselben Ausdrucksimpulses, der sich in verschiedenen medialen Aspekten entfaltet.

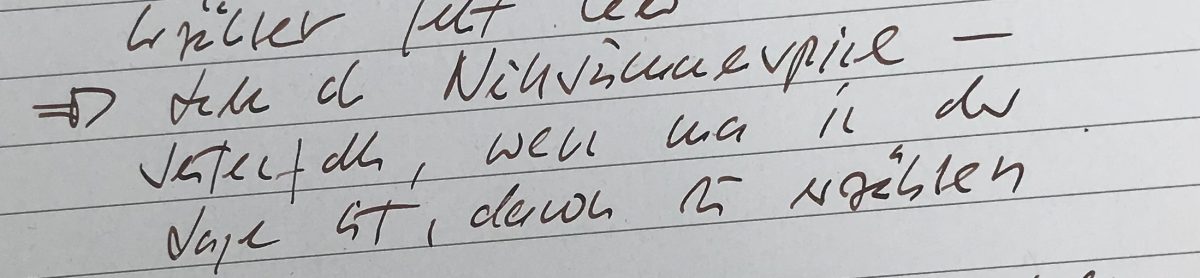

Dem hat der Film ein Ende gesetzt. Es steht im Zentrum von Walter Benjamins Überlegungen zum Film, dass diese Kunstform im Vergleich zu den traditionellen dekonstruktiv verfährt. Er kann, das heißt: er sollte den Schein der Natürlichkeit, auf den das Theater mit Fug Anspruch erhebt, zerstreuen. Der Tonfilm kann das auch. Es ist ihm aber schwerer, weil durch das hinzugefügte gesprochene Wort die Versuchung, das Geschehen auf der Leinwand natürlich erscheinen zu lassen, größer ist. Es ist die Versuchung von Hollywood. Der Stummfilm dagegen kann darauf keinen Anspruch erheben. Er ist von sich aus antiilluionistisch, antiaristotelisch, um einen Begriff von Brecht zu verwenden, dessen Theatertheorie von der Erfahrung des Films beeinflusst wurde. Der Ausfall des Wortes lässt sein Bild der Wirklichkeit gemacht erscheinen. Das, was die Schauspieler/innen tun, um den Verlust zu kompensieren, steigert den Effekt. Es betrifft nicht bloß Gestik und Mimik. Die eingeschobenen Zwischentitel, die uns mit den nötigsten Informationen versorgen, unterbrechen den Fluss der Darstellung. Es ist ein Hin und Her zwischen expressiven und protokollarischen Partien. Und dadurch, dass nur selten mit einer festen Bildfrequenz gedreht, und nicht standardisiert abgespielt wurde, war die Geschwindigkeit immer uneinheitlich.

Schließlich die Musik. Als Interludium, teilweise als melodramatischer Unterboden, hatte sie auf dem Theater von Anfang an ihren festen Platz; für das „dramma per musica“, also die Oper gilt es ohnehin. Hier aber, im Stummfilm, irritierendstes Auseinander und Wiederzusammen: Musik ohne Worte, absolute Musik, die sich an der Erregungskurve des Dargestellten, orientiert; mimetisch nachtastend – oft wurde ja improvisiert – nachfuhr und -zeichnete, was an affektiven Quantitäten auf der Leinwand sich bewegte; an Figuren sich heftete, von ihnen sich löste, auf andere Figuren übersprang, sich verlor, wiederkehrte etc. Eine Art Zeichensprache der Musik bildete sich um Themenfelder wie Liebe, Spannung, das Böse, die Verfolgungsjagd, Glück und Unglück, die Stützen der Gesellschaft, der Einzelgänger usf. sofort. Die Beziehung zwischen Ihnen und dem musikalischen Ausdruck sind weder fix noch beliebig: im Großen und Ganzen wiedererkennbar. Insgesamt verschiebt sich dabei das Wahrnehmungsfeld hin zu den emotionalen Strömungen, die eine Situation umspülen.

Alexander Kluge, der immer bekannte, vom Stummfilm geprägt zu sein, verglich ihn mit dem Traum: auch wegen der verschiedenen Spuren, die in ihm sich überlagernd am Werk sind, die keine Synthese, sondern einen Kompromiss bilden. So wäre das, was hier im zuckenden Miteinander verschiedener Wirklichkeiten, als flirrende Erscheinung vor Augen tritt, begleitet von Musik und dem leisen Rattern des Projektors, so etwas wie die via regia zum gesellschaftlichen Unbewussten?

Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in; Schriften, Bd. 2, Suhrkamp-Verlag